زیر درختان زیتون

압바스 키아로스타미 감독의 영화속의 영화를 찍는 영화.

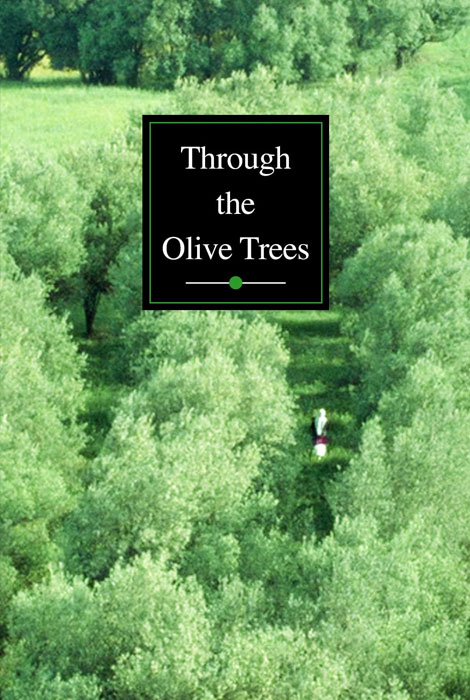

‘올리브 나무 사이로’

영화 이야기를 쓰겠다고 맘먹고 나서,

오늘은 하루종일 쉬지않고 이 영화 생각만 났다.

난 사람들이 이렇게 좋은 작품을 꼭 봤으면 한다.

혹시나 영화 뽐뿌에 방해 될까봐 쓸데없는 쌉소리는 다른 글로 치웠다.

아 또 떨린다.

이란 영화는 역사와 전통 그리고 페르시아의 자부심이 담겨있다. 옛 사업파트너가 출장을 갔다가 공항에서 경찰에의해 쪼그려뛰기를 했을만큼 살벌한 나라라는 인식이 있지만, 이란이라는 이름 대신 페르시아라고 바꾸어보자. 왠지 있어 보이지 않나?

헤로도토스 덕분에 페르시아라는 간지있는 이름으로 서양권에서 불리게 되었지만 ‘고귀한 아리아인의 나라’라고 해서 이란이라고 예전부터 스스로 불러왔던 이름의 나라다. ‘아리아인’ 어디서 또 들어봤을꺼다. 간지작살인 이 문명화된 아리아인의 뉘앙스를 훔쳐서 자신들은 특별한 민족이라고 자칭했던 나치놈들의 병신짓.

그만큼 이란은 문명에 있어, 문학이나 예술에있어 근본있는 나라라 이말씀이다.

압바스 키아로스타미는 전세계는 물론이고 이란영화에있어 커다란 씨앗을 뿌리고 올리브 나무사이 저 넘어로 떠나가셨다.

그의 영화들…

<내 친구의 집은 어디인가> 1987

<그리고 삶은 계속 된다> 1992

<올리브 나무 사이로> 1994

<체리향기> 1997

클로즈업, 텐, 사랑을 카피하다 (쥴리엣 비노쉬… 하앜..) 등…

하나도 감동적이지 않았던 작품이 없다. 정말 단 하나도

아참, 제목이 왜 녹색극장 인고 하니,

올리브 나무 사이로 생각하다가 자연스럽게 어디서 봤지? 했다.

올리브 극장? 그린 극장 그런거였는데??? 하다가 떠올랐다. 아씨 이걸 까먹다니 녹색극장!!!

미친듯이 극장 죽돌이였던 시절에 입장권끊고 하루종일 있을수있던 곳이 인천 미림 극장이었는데 가끔 여기서 숙식을 하던 돈으로 서울 신촌으로 갔다.

키야… 서울. 졸라 싫다.

그치만 신촌에있는 ‘녹색극장’만은 정말 좋아했다. 쬐깐한 스크린임에도 크지시토프키에슬로브스키며 압바스 카아로스타미며 그 몇년사이에 국내에서 이런 예술영화(재미없다고 붙여놓은 딱지 같아서 싫은 표현이다)를 개봉했다하면 녹색극장에서 볼 수 있었다.

세가지색 블루,레드,화이트도 2절크기 포스터까지 줬기때문에 안갈 이유가 없었다. 내방은 천장엔 락스타, 벽은 온통 여기서 얻은 영화포스터 였다. 올리브 나무 사이로를 녹색극장에서 본것이 특별했던 이유는 그때가 군인이었기 떄문이다.

상영마지막날까지 조마조마하다가. 아 씨발 모르겠다 하고 탈영을 했다. (공익이라서 살벌한 그러거는 아니다 ㅋㅋ)

무전기는 만만한 쫄따구한테 ‘야 어떻게든 비벼봐’ 하고 던저주고, 개구리 군복을 입고 그대로 서울로 갔다.

왠일인지 마지막 상영일임에도 사람이 많았다. 사실 비디오로 2번쯤은 봤었는데 극장에서 보고싶었던거다.

이 영화의 ‘백미’인 마지막 5분, 그 5분 동안 숨을 쉴수가 없다.

극장, 특히 이런 소규모 극장에서는 방안의 공기가 느껴진다. <관객모두 이 영화의 팬이었으리라…>

보통같으면 한없이 움직이지 않는 롱테이크에 허탈한 소리나 소곤소곤했을텐데,

정말 탈영하기 잘했다고 생각한 지점은 모두 다 숨을 멈추고 그 5분을 다함께 음미했다는거다. 나뭇닢끼리 부딪히는 소리마저 놓치기 아까운걸 알았다

씨발! 처음으로 느껴보는 샴쌍둥이의 오르가즘!!

그렇다. 그 마지막 5분에 해당하는 영상을 아래에 삽입해놨지만 절대 맥락없이 보지마라.

미리말하지만 저영상은 내 오르가즘의 추억일뿐 님들용은 아니다. 크르르르릉!

약간의 스포를 하자면, 압바스키아로스타미의 시리즈 첫번째인 ‘내 친구의 집은 어디인가’의 배우(그냥 동네 아이들이었다)가 사는 마을이 지진으로 망했다는 소식을 듣고, 실제로 감독은 이 배우들을 찾으러 다녔다. 그리고 이런 일이있었다고 사람들에게 말했더니 ‘그래 바로 그 이야기를 영화로 찍어요’ 라고 했고, 그렇게 애들찾는 영화가 ‘그리고 삶은 계속된다’ 이고, 그 마을에서 ‘그리고 삶은 계속된다’를 찍는 영화의 영화가 ‘올리브 나무 사이로’ 다.

엄청 멀티버스 영화 같지만 직접 보면 매우 단순하고 친절하다.

또한, 아주아주 아주아주 아주아주 로미오와 줄리엣따위 보다 더더더더더더 간절한 사랑이야기다.

아마추어 동네 청년을 대리고 어떻게 이게 가능한지 그 마법을 직접 확인해줘라

그 간절함과 순수한 아름다움때문에 마지막 5분은 절정이 될 수있는거다.

이토록 영혼을 위로하는 ‘성체’과 같은 작품은 정말 귀하다.

그 순수한 사랑, 이 영화는 인간에게 있어 가장 아름다운 순간을 가장 숨김없이, 가장 날것으로 보여준다.

그리고 자막이 올라갈때 그 아름다움을 고스란히 관객의 것으로 만들어 준다.

내 표현이 과장이라고? 그 마법을 직접 경험하기 전까진 내 말이 거짓일 수 밖에 없다.

이런 감동을 몰랐을테니까.

없으면 준다. 연락해라

아… 해버렸다.

더 잘 설명 했어야했는데… 꼭 봤으면 한다.

샬롬

와아 많이 컸다! 내친구의 집은 어디인가의 친구들

아 롱테이크의 시작을 알리는 이 장면. 영화 사에 길이 남을 지그재그 길이 되시겠다.

봐라봐라 딱 봐도 그냥 예쁘다… 필름이여 영원하라.

잔디보다도 저채도인 살랑거리는 올리브 나뭇잎들. 저 뻔한 보색의 대비 (실제로보면 이 솔직한 직구가 너무 맛있다)

오죽 이 영화를 좋아했으면 내 개인사업자 이름 초안이 이랬다.

‘handshake with thousand of leaves’ ㅋㅋ 난 사업은 안돼겠다 ㅎㅎ

자 그리고 경고했던 나만 볼 5분.